“Che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in un’altra lingua.”*

Domanda legittima e risposta solo all’apparenza esaustiva perché nelle sue traduzioni, Umberto Eco, non è solito tratteggiare percorsi che conducono a facili scorciatoie ma neppure risultano appesantiti da formule inaccessibili.

La sua traduzione di “Exercices de style” di Raymond Queneau è l’esecuzione perfetta: c’è un uomo, su un autobus, a mezzogiorno, irritato perché un altro tizio lo spinge continuamente. Così, trovato un posto libero, lo occupa. Dopo qualche ora l’uomo rivede il tizio molesto insieme a un amico, che lo sollecita ad attaccare un bottone sul soprabito. Da questo episodio di ordinaria quotidianità Queneau (e in seguito, il suo alter “Eco”) parte con delle variazioni sul tema per ri-dire la stessa storia ma sempre in maniera nuova, per ben novantanove volte. Umberto Eco continua il gioco e l’intero universo di riferimenti ipertestuali si scatena: parodie di generi letterari, figure retoriche, variazioni e comportamenti linguistici utilizzati in determinati campi semantici.

Tuttavia, si potrà dire, Eco parla di traduzione letteraria, mentre i testi con cui abbiamo a che fare quotidianamente sono di tutt’altro genere. Che interesse possono dunque avere per noi le sue analisi e le sue riflessioni?

Viviamo nell’era dell’utilizzo smodato di applicazioni tecnologiche e, nel nostro caso, l’avvento del sistema di traduzione automatica statistica di Google traslate sembra risolvere un sacco di problemi. È un sistema che prevede e ha trovato una solida base per tradurre da una lingua all’altra; peccato che per produrre tale risultato il sistema debba avere almeno un milione di corrispondenze di parole tra la lingua di partenza e la lingua d’arrivo!

Come sottolinea più volte Eco, “la traduzione non avviene tra sistemi, bensì tra testi” e i limiti della traduzione automatica sono tanti: omonimia, assenza di un contesto, mancanza di materiali di riferimento senza i quali non è possibile interpretare correttamente un testo.

Non posso esimermi dal sottoporvi uno degli esempi, a mio parere, più efficaci e divertenti proposti da Eco:

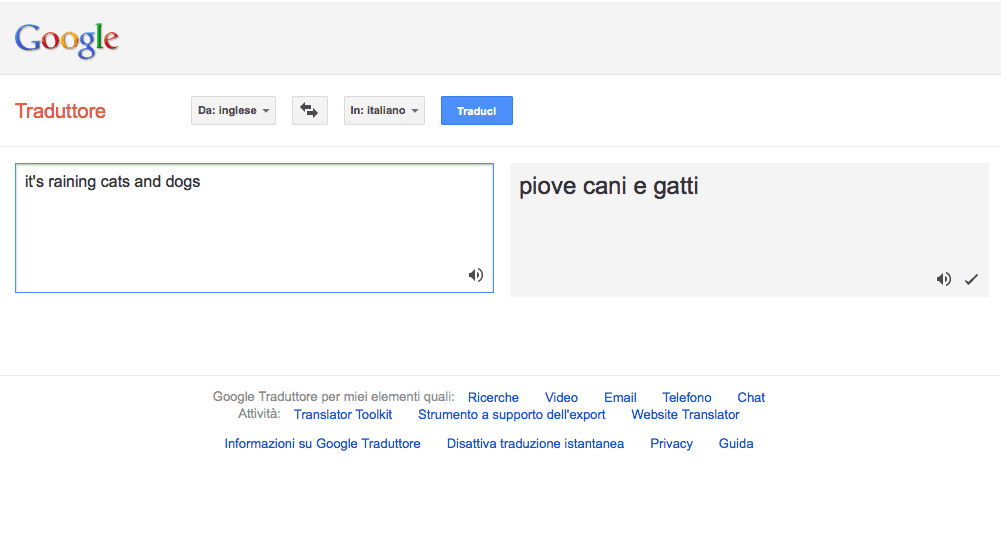

Supponiamo che in un romanzo inglese un personaggio dica “it’s raining cats and dogs”. Sciocco sarebbe quel traduttore che, pensando di dire la stessa cosa, traducesse letteralmente “piove cani e gatti”. Si tradurrà “piove a catinelle o piove come Dio la manda”. Ma se il romanzo fosse di fantascienza, scritto da un adepto di scienze dette “fortiane”, e raccontasse che davvero piovono cani e gatti? Si tradurrebbe letteralmente, d’accordo. Ma se il personaggio stesse andando dal dottor Freud per raccontargli che soffre di una curiosa ossessione verso cani e gatti, da cui si sente minacciato persino quando piove? Si tradurrebbe ancora letteralmente, ma si sarebbe perduta la sfumatura che quell’Uomo dei Gatti è ossessionato anche dalle frasi idiomatiche. E se in un romanzo italiano chi dice che stanno piovendo cani e gatti fosse uno studente della Berlitz, che non riesce a sottrarsi alla tentazione di ornare il suo discorso con anglicismi penosi? Traducendo letteralmente, l’ignaro lettore italiano non capirebbe che quello sta usando un anglicismo. E se poi quel romanzo italiano dovesse essere tradotto in inglese, come si renderebbe questo vezzo anglicizzante? Si dovrebbe cambiare nazionalità al personaggio e farlo diventare un inglese con vezzi italianizzanti, o un operaio londinese che ostenta senza successo un accento oxoniense? Sarebbe una licenza insopportabile. E se “it’s raining cats and dogs” lo dicesse, in inglese, un personaggio di un romanzo francese? Come si tradurrebbe in inglese? Vedete come è difficile dire quale sia la cosa che un testo vuole trasmettere, e come trasmetterla.

Come contraddirlo?!?!

* Le parti in corsivo sono tratte da “Dire quasi la stessa cosa” di Umberto Eco, Ed. Bompiani, 2003.